|

第24回大田原マラソン参戦日誌

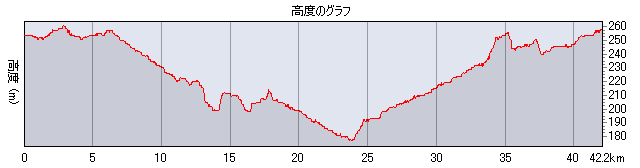

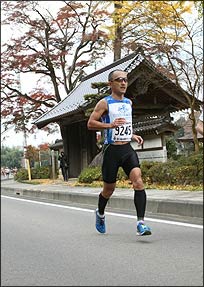

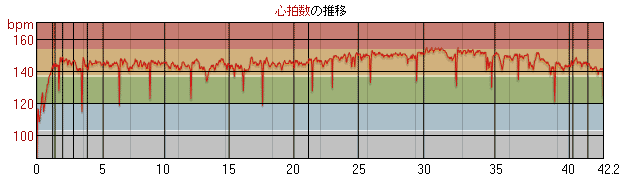

去年はカントクのペースメーカーとして出場し、参戦2度目の今回は久しぶりのサブ3を狙う。マラソンは例年、十分走り込みができている春場所にターゲットを置いてきたが、今年その長野マラソン(4月)が中止となったため、1年半ぶりの勝負レースとなる。2011/11/23 フルマラソン 42.195km 秋のこの時期のレースは僕にとって難しい。マラソンに向けての準備期間を3ヶ月とすれば、トラシーズン真っ直中の8月下旬から開始することを意味し、まあ、やらんわなぁ、ってところ。だが何より難しくさせているのはやはりツールドおきなわ(TDO)の存在。TDO後の2、3週間後につくばマラソン参戦というパターンが過去4回あったが、うち2回はコンディションすら作れずに参加を断念。タイミングが3週間後となる年でようやく完走を果たすも、記録狙いにはほど遠い走りだった。 そんなズブズブな状況となる要因は、トラで追い込んだ夏のシーズン疲れが10月頃にドッと出て調子を上げられない中、TDOに向け短期集中で自転車練に取り組み、ランまで到底手が回らないためだ。 だがそのジレンマをいつまでも抱えていては進歩がない。たまたま今年は8月の珠洲で今期のトラが終了となったため、TDOとマラソンの両立という新たな目標を立てるに至った。加えて、ここ1年は身体に無理のない練習内容が続いてきたので(要するに手ぬるかった)、シーズン疲れも起きないだろうと見込んだ。TDOに傾倒しすぎないよう、抑え目な目標をきちんと設定。特に今回の条件はTDOと10日しか離れてないから、バランス良く両者の準備をすることが最も大切と考えた。 11月22日(火)レース前日 TDO後、やはり思うように体調が復活しない。身体だけでなくメンタル面でも不調で、闘志そのものが下がってしまっている。二日前のレースペース走は酷く苦しくて落ち込んだ。さすがに危機感を覚えたため、昼間に職場を抜けて本屋へ走り、レース前24時間の過ごし方でタイムが30分縮まるトンデモ本、に3分間目を通す。30分なんて贅沢は言わないから3分でも縮んでくれたらと思って。結果、魔法瓶と餅の用意を決める。 夜9時過ぎ、そういえばレース中の補給がぜんぜん足りてないことに気づき、慌てて近所のドラッグストアへ走った。TDOの時と同じ失態をなぜ繰り返してしまうんだろう。店が夜遅くまで開いていて助かったよ。 11月23日(水)レース日 4時起床、手際よくおにぎりを作り、餅を焼き、魔法瓶に湯を用意する。4時45分自宅を出発。高速はすべて順調に流れる。途中で恐ろしく眠くなり、15分だけ仮眠。西那須野ICに近づいた7時前、すなわちレース3時間前におにぎりを食べる。会場の運動公園入りは7時半頃だったか。去年よりは若干早かったお陰で、受付に近い駐車場に停められた。 昨夜ドラッグストアで買ったものの一つが、イタリア産ミネラルウォーター。500mlで200円とアホみたいに高いのだが、欲しかったのは中身ではなくその変わったボトルだ。全身グリーンで、未開封でもふにゃふにゃ凹むほど薄っぺらい。つまり目立つうえに軽量なのでスペシャルドリンクに向いていると考えたのだ。試しに飲んでみると、なんかしょっぱい。硬度500程度だが飲みにくいというより味が濃い。これぞミネラル。100円分ほど捨てて、メダリストを溶かし込む。クエン酸はジェネラルエイドにも手持ちのパワージェルなどにも含まれないからね。 悩んだ挙げ句、このスペシャルを25、35km地点に預けた。それぞれパワージェルを1個ボトルに貼り付ける。実はこちらこそが真の目的。パワージェル単体を預けるとテーブル上で埋もれて探し出せないだろう。 ここ大田原では10km以降5km毎のエイドに自由にスペシャルを預けられる代わりに、ジェネラルエイドでは水とスポドリしか出ないのは去年学習している。 選手控え室としてあてがわれた体育館のなかでスタートを待つ。昨日仕込んだ「なるべく歩かない、立たない」という掟を守るには好都合だ。こんなお誂え向きな大会ってそうそうないよ。 タッパーに熱湯を用意し焼き餅を浸ける。10分後、醤油につけて食べるが、期待したほど柔らかくならないし、美味くもない。消化がよい餅も、固いままではどうなんだろ? 本当は7個食えと言われているところ3個で勘弁。味付けも難しいし、ハンドリング悪くて意外と使えないアイテムだな。まだまだ工夫が必要だ。 9時40分、スタート位置の陸上競技場へと移動する。朝方の大田原は寒かったが、気温はぐんぐん上昇し、すでに10℃は越えているようだ。アームウォーマーを取り外し、手袋もナシで行く決意をする。 ウェアはチームニーマルのトラウェアにトラ用スパッツ。マラソンは持ち物が結構多いため、バイクジャージと同じ数のポケットが欲しい。それでいて、重みでユサユサと揺れないようウェアが身体に密着している必要がある。このニーマルジャージはそれら条件をほぼ満たした初めての画期的ウェアであり、マラソン初登用。強力な助っ人となってくれるだろう。ウェストの締め付け具合に一抹の不安があったので安全ピンでさらにきつくしておいた。 そのポケットには、パワージェル×2、アミノバリュースティック×4、塩タブ。そんな程度の量でも通常のウェアではユサユサして1分と走ってられないもの。確認のためトラックを走ってみる。バッチリだ。 ここ数日身体が重くて、フルマラソン向きの仕上がりとはお世辞にも言えないと感じていたが、たった20m走った今の感じは悪くない。これだけでもすごくホッとできた。 トラック内では座って待つのがセオリー。誰も座ってないけどね。10時10分前にスタート位置へ移動、「3時間以内」のエリアに並ぶが、それにしてももう少し前のほうにすればよかったかなと思うくらい、前が多い。陸連登録者も結構多いみたいだ。時代は変わったもんだ。 10:00 a.m. マラソンの部スタート  スタートラインを14秒後に通過。早かった割に、そのあとが進まない。競技場出口は狭く、ここでまた渋滞。大田原は参加者数が少ないので大丈夫、と油断しすぎた。一般道に出ても、しばらくは歩道を走ってゴボウ抜きする。 スタートラインを14秒後に通過。早かった割に、そのあとが進まない。競技場出口は狭く、ここでまた渋滞。大田原は参加者数が少ないので大丈夫、と油断しすぎた。一般道に出ても、しばらくは歩道を走ってゴボウ抜きする。距離表示は5km毎にしかない。走り出しでの正確なペースを知るべく、コース上の主要交差点等の距離をマピオンで測り、予定通過タイムを算出して手の甲に書き留めておいた。まずは1km地点、5分4秒。予定から約50秒遅れている。 Polarのストライドセンサー(FootPod)を付けてきたので本来ならペースも知り得るのだが、このRCX5はどういうわけかリアルタイムスピードが実際よりも速い値を示すのであてに出来ない。距離とケイデンスは正しく出るので、理屈が合わないのだが。 走り出し5kmはサブ3イーブンペースのキロ4分15を設定した。 昨日の本には、序盤はゆっくり入り30km過ぎに最速となるように走れと書かれている。だがここ大田原のコースは、前半下りで後半上りの巨大すり鉢状になっており、後半でイーブンペースの維持は場所によって厳しいため、前半に多少なりとも貯金を作っておかねばならない。以上のことから、キロ4分15のイーブンで走り出し、下りの勢いに乗って中間地点まで徐々にペースアップ、後半は4分15を出来るだけ維持(つまり最大負荷)、35km以降は意地で走る、というプラン?を立てた。  そもそも、今回はサブ3を狙えるだけの調整が出来ているとは、残念ながらとても言えない。結局はダブル目標に向けたトレーニングは目論見通りにできなかったのだが、さりとて現時点の走力を鑑みたベストなペース配分の見直しはあえて行わない、と決めていた。これまで、3時間をちょいと過ぎてしまったレースはいくつもやってきた。似たような記録をまた作っても意味がない。行けるところまで後先考えずサブ3ペースを守る。タレてきても、とにかくその時の全力で行く。今までにないタイプの挑戦だ。 2-3kmはジグザグで追い越し続け、ようやく自分のペースと似通ったグループまでポジションを上げてきた。細かく通過ポイントをチェックし、キロ4分5秒くらいで走っていることを確認。予定より速いのだが、遅れを取り戻さないことには落ち着けなかったようだ。 正確な5km地点は人様のブログ情報を頼りにグーグルマップ(衛星写真)で念入りに確認済みだったので、その100m手前で「はい5kmでーす」と叫び続けている役員にも「ここ違うでしょ!」と反論。そして、路面にスプレーで5kmと記されたポイントでラップボタンを押す。 自己計測タイム(以下同) 0:21:49(キロペースP4:22) HRave=139bpm 22分を切って順調に目標ペースに近づきつつある。 後ろで知り合いらしい男女のおしゃべりが聞こえてきた。女性の方は来年50になるらしい。このペースで息も乱れず会話が出来るのはすごい。しばらくして追い越していった。 7km付近、ふとPolarを見るとスタートからの平均キロペースは4分12を示しており、距離の測定を信用すればすでに借金は返上したことになっている。今のスピードはそろそろ自重しなければならない。目印にしていたトライアスリート風な選手から少しずつ離れ、しかし遅すぎないよう調整する。 今の調子を自己分析してみる。 練習では序盤に多少なりとも悩まされる膝の痛みは不思議と全く起きない。30分以上経つのでもう大丈夫だろう。 キロ4分10前後であろう今のペースは特に無理な印象はない。いつもより大きなストライドを意識し腕振りに頼った走りとなっており、無意識に走り続けられる感覚とは若干異なるが、少なくとも心肺系は十分余裕がある。数日前に練習で感じたサブ3ペースの苦しさは一体何だったんだろうと思う。ただ、太股の芯に普段は感じない引きつったような違和感が出はじめた。眠っていたTDOの疲労が呼び出されたかのような印象だ。まだ一桁台の距離でこの異変は不安にさせる。 それと、若干横っ腹が痛い。スタート前にあれだけ餅を食っていればさもありなんと思う。もしも指南書通り7個食べていたらどうなっていたことか。 レース中常に心がけたのは腕振り。今回のランニングフォームではとくに腕振りによる推進が生きたように思う。無意識レベルになると腕振りはすぐ鈍るので、常に意識してないといけない。手の甲にでも書いておくべきかもしれないな。 この辺りから道はゆるやかに下り始める。調子に乗ってオーバーペースになりやすいから気をつけろと言われている。僕にとっては後半の貯金を作っておく区間でもあり、キロ4分8秒±3秒あたりで正確に走らねばならない。 10km 0:42:18 区間タイム 20:29(P4:06) HRave=144bpm 道路はまっすぐ続き、路面状態も良好なので、走る上でのストレスは全くない。皆生のランコースとはまさに対極的だ。自ずとペースが上がってしまうのも当然かもしれない。微かな向かい風がその勢いを引き留めている。昨年は前半追い風だった。誰かの後ろについて走ろうとの意識が生じる。だがそれ以上に自分の厳しいペース管理に縛られていて、都合よく対象を見つけられない。  まあいつものことだ。人口密度も低く、妙に閑散としている。 まあいつものことだ。人口密度も低く、妙に閑散としている。ふと、その原因に気づく。200mほど前方が不自然なほど密集しているのだ。すぐに思い当たった。サブ3ペースランナーだ。普久川ダム上りの第1集団を視野に収めつつ、その後方をポツンと孤独に走っているの図、とよく似ていた。 過去何度かサブ3に挑戦してきたが、3時間ペーサーを確認できたのは今日が初めてだった。スタートでもたついて、結局追いつけたことがなかったのだ。最初から彼らにぴたりとついて走るにはどうしたらいいんだろう、と毎回不思議に思う。 自転車の時と違って、一気にペースを上げて集団内に入り込むという発想にはなぜか至らなかった。人のペースに合わせて走るという行為が実は苦手なのかもしれない。 15km 1:03:19 区間タイム 21:01(P4:12) HRave=143bpm この5kmはほとんど貯金を作れなかった。 15kmで最初のパワージェルを摂る。昨日の指南書通りだが、それがなくても摂っていただろう。太股の芯に感じていた違和感はいまや疲労感へ姿を変えており、こんな早い段階での発生は明らかに問題だった。この先エネルギーを絶えず注入することが殊更重要であると思われた。 16km付近、コース中唯一ランナーが対面通行する区間が1.5kmほどある。 2時間台走者がどどっと止めどなく次から次へとやってきて、女性もちらほら見られる。実に取るに足らない自分のポジションを認識できる。この大会は参加総数を考えればホントにレベル高いな。やがてサブ3ペーサーも来た。周りを肉団子のように大勢が固めている。 このあたり、小刻みなアップダウンがあり、わずかな上りでも堪える。日頃の本門寺ランコースが自信に繋がらない。この後の本格的な上りは耐えられるんだろうか。 エイドの水を利用して1本目のBCAAスティックを飲む。 20km 1:24:27 区間タイム 21:08(P4:13) HRave=144bpm 安定はしているがもう少し速いペースを期待していた。 急に脚の動きが鈍くなってくる。意識して前へ繰り出さないとペースが落ちてしまう感じ。早くも黄色信号が点滅し始めたか。ハーフを1時間29分、ほぼ1分の貯金を作り通過。これまで中間地点を1時間半以内で通過したレースは、サブ3を達成した東京マラソン以外にない。それだけでも今日の収穫はあったと思った。 ふと、黄色信号が消えてまた以前の調子に戻った。電池を前後入れ替えてみたら残量警告等灯が消えたかのような、気分で如何様にも変わりそうな微妙な変化だ。 先ほどのBCAAか、その前のパワージェルが効いたような気がする。 しかしここからあと半分もある。すでに7、8割方は持ち駒を使い果たした感があり、ゴールにたどり着く前に空になるであろうことは明白。だが今のところはペース維持のために努力と呼べるほどのことはしていない。今が問題なければ1時間後も似たように問題ないと思いたくなるがなぜかそうはいかないことは経験から判っている。このあたり、ハーフにはないフルマラソン独特の競技性だと思う。 微妙に黄色信号が点滅を繰り返す中、心拍は140bpm台を維持しており、上限にはまだ余裕があることを示している。心拍は緊張などで高くなることはあっても、負荷に見合わず低くなることはない。僕の場合理論上は150を越えない限り継続した運動が可能のはずなのだ。過去のパターンではスタートしてから1時間前後で150台へ突入する。そのタイミングをいかに遅らせるかがポイントなのだが、1時間はとうに過ぎたのに145前後で推移しているのは実感ともずれている。 24km付近、コースは一変して上りへと入る。最初の600mほどは傾斜がきつい。いよいよ厳しいステージへと入っていく。 25km 1:45:29 区間タイム 21:02(P4:12) HRave=147bpm いよいよ一つ目のスペシャルを受け取る25kmエイドが近づく。 スペシャルテーブルはゼッケン番号別にいくつかに分かれており、僕は一番最初のテーブルなのでうっかり通り過ぎないよう気をつけねば、とこれまでのエイドで学習していた。 ドリンクの山から自分のものを瞬時に見つけだす難易度が未知数だったが、全身緑色のボトルは予想以上にユニーク度を発揮し、5秒手前からでも確認できたので、減速せずスムーズに取ることができた。また、テーブル一つの割り当てが予想より少なく、またサブ3ペースでもすでに1/3くらいは消えている状態なので、過度な心配は要らないことがわかった。 巨大な段ボール製ゼッケンプレートや造花などをドリンクに括りつけているのを見るが、大仰な割に目立ち度はイマイチ、そのうえ誰かに引っかけられて転倒するリスクが高く、あまり賢い方法には思えない。 坂道に喘ぎながらクエン酸ボトルを飲むが、水分を欲しておらず、ほとんどは捨てる羽目になる。 明らかにしんどさが違う。周囲の様相もガラリと変わってきた。激しい息づかい伝わってくる。惰性で何とかここまで走ってきて一気に足が止まる人、ヒイヒイ言いながら逆にごぼう抜きする人、ポジションの入れ替わりが激しくなる。 所々キロ4分半くらいまで落ちる。少々の遅れは想定内だ。去年と違って向かい風ではない点は幸いだ。二つ目のBCAAとジェルをタイミング良く摂ったから、何とか乗り切れるだろう。根拠ないけど。 正午を知らせる防災放送が田園地帯に鳴り響いた。2時間が経っていた。あと1時間、このペースを続けるのか。まあ、無理っぽいけど行くしかない。 30km 2:07:02 区間タイム21:33(P4:19) HRave=150bpm 山場を越え、傾斜が穏やかになり、周囲を見渡す余裕が出てくると、サブ3ペーサー群との間隔は依然として変わらないことに気付いた。この上りですっかり見捨てられたと思っていたが、決して間違ったペースではなかったようだ。 だがここでのエネルギー消耗は激しかったようで、ふくらはぎが初めて攣りそうになっている。藁をもすがる気持ちで3つ目のジェルを採る。まだあと12kmもあるのに、無茶だな。 また黄色信号が消えたので、攣らないように注意しつつ大きなフォームを意識して走る。後で思えばこの時が最後の一絞りだった。そうとは知らない僕は遅れを取り戻そうと躍起になり、概して安定したペースを刻む女子選手をもパスした。 異変の訪れが早かった割に、なんだかんだで粘りの走りが続いている。ひょっとしてこのまま最後まで押し通せるのかも、などと考え始めた矢先、一気に崩れ始めた。ログによれば31.5km付近だ。脚が動かない。両太腿が完全に言うことをきかなくなってしまった。キロ4分40前後までドッと落ちる。先ほどの女子選手にもすぐに抜き返された。 マラソンって、次第に限界が来て徐々にペースを維持できなくなるというより、エンジントラブルが生じたレーシングカーのように一気に動かなくなる。つまり直前までは比較的余裕を持って走っているから、突然の凋落が自分でも解せないのだ。まあ経験から判ることだけどね。 去年はこの付近、33kmの関門突破のため緊迫した面持ちで走っていた。今のほうがスピードはあれど、ピッチは下がり、腰が落ちて覇気のないとぼとぼとした走りになっている。 歩幅が短くなるのは仕方ないとしても、ピッチも落ちるので益々遅くなる。Polarのログによれば前半安定して88rpmだったのが、このときは85まで落ちていた。何とかピッチを上げる方法はないものか。そこで突然閃いたのが、腕振りのテンポを早めること。脚そのものに意識を向けてもなかなか改善は難しいが、腕を急かして振ることで、脚が追従しようとする。多少なら効果ありと感じた。 去年ゼッケンを外された33kmの関門を感慨深く過ぎる。この後の急坂は痙攣との攻防も加わりキロ5分オーバーとなってしまったが、一気に高度を稼げるので精神的には救われた。 35km 2:30:03 区間タイム 23:01(P4:48) HRave=151bpm  35kmで二つ目のスペシャルを無事ゲット。 35kmで二つ目のスペシャルを無事ゲット。すでに潰れてるのにスペシャルって要るの? いやいやゴールまで辿り着くためにも必須。 上りきったあとは急な下りがあり、一時キロ4分20前後で飛ばした。沿道から「サブ3行けるよ〜」との声。確かに、ここからキロ4分10ペースで行ければ可能だ。それって無理な注文ではないし、ある意味予定通りだろ、本来。 一瞬のペースアップも長くは続かなかった。 キロ5とキロ4分半を行ったり来たりしながら38kmまでは周囲と似たペースを維持してきたが、そこからはキロ5を超え、ゾロゾロ抜かれる。楽になるような瞬間も来なくなった。 HRは再び140台に落ち、シゴトが減ってヒマそうにしている。ひょっとすると去年のほうが心拍もスピードも上回っていたのではと思えるくらい惨めな走りとなる。それと同時に、ストライドセンサーから信号が途絶えた。なんだおい、おまえまでお疲れモードか? あまりに脚の運びが鈍くてセンサーが感知できなくなってしまったわけでもあるまい? 買ったばかりなのに電池切れなのか? Polarがしきりに要チェックのビープ音を鳴らし続ける。どうしろってんだ。 40km 2:54:31 区間タイム 24:28(P4:54) HRave=146bpm  あと3km、あと2kmの看板は遅くて進まない自分を益々印象付ける。こんな細かく刻む看板なんてお節介でしかないなといつも思うのだが、これはトップ争いの選手に必要なんだな、と気づいた。 あと3km、あと2kmの看板は遅くて進まない自分を益々印象付ける。こんな細かく刻む看板なんてお節介でしかないなといつも思うのだが、これはトップ争いの選手に必要なんだな、と気づいた。遠くにTOBUの看板が見え、ようやくゴールまでの道のりをイメージ化できて嬉しくなった。 両脚はすでに強烈に痛いが、それでもわずかにペースアップする気力が出てきた。センサー不調で詳細はわからないが、一時キロ5分15くらいまで落ちていたペースをキロ5分くらいまで取り戻す。ああ何てショボイんだろう。 陸上競技場ゲートを通過。視界が開け、広々としたトラックでペースが上げられず、腑甲斐なさ一杯で1周する。念願のゴールテープを切った。 42.2km 3:05:43 区間タイム 11:12(P5:06) HRave=144bpm  Run42.195km 3:05:43(gross) P4:24 HRave/max=145/155bpm 2406kcal 獲得標高133m(昨年値) 気温12〜15℃ ほとんどをゾーン4レベルで走りきった。 脚のダメージは相当なものだが、それがボトルネックとなって心肺系で追い込めず、冷静に思い返してみるとさほど辛くないレースになってしまった。 体育館に戻って着替え、ごろんと横になる。ああこれを待っていた。幸せだ。ふと油断して両足が攣った。レース中はとにかく太腿に負担が集中していたはずだったが、攣るのはなぜか脹脛。 一段落し、身体も温まったところで再び競技場へ向い、カントクのゴールを見守った。残り5分まで姿を見せなかったので冷や冷やしたが、正確なペースでゲートへ飛び込み、念願の公認記録サブ4を達成。僕と違ってきちんと目標を成し遂げた。結構本番に強いタイプかもしれないな。 去年33km関門で一緒にダッシュした名も知らぬおじさんのことをカントクが覚えていて、レース中すれ違って声をかけ、ゴール後にも少し話をする機会を得た。その後、きみのゆ温泉でも遭遇し、たぶん来年も顔を合わせるような気がする。 だがmixi仲間のなちまり。さんとひろっしーさんには、探しても全然会えなかった。 |

||